在2025年年初,德国唯一的人形机器人公司Neura Robotics宣布完成了1.2亿美元的融资,这一消息为人形机器人行业带来了新的活力。然而,这家公司的孤独身影也映射出德国在人形机器人领域的尴尬现状:一个工业强国,在人形机器人产业上却显得人丁稀薄。

德国,这个以工业和机器人制造闻名于世的国家,曾无数次用其强大的工业实力证明了其在制造业的领先地位。从埃菲尔铁塔的拔地而起,到奔驰、宝马的畅销全球,再到拜耳、默克等顶尖药企的崛起,无不彰显了德国工业的辉煌。然而,在人形机器人这一新兴领域,德国却显得有些力不从心。

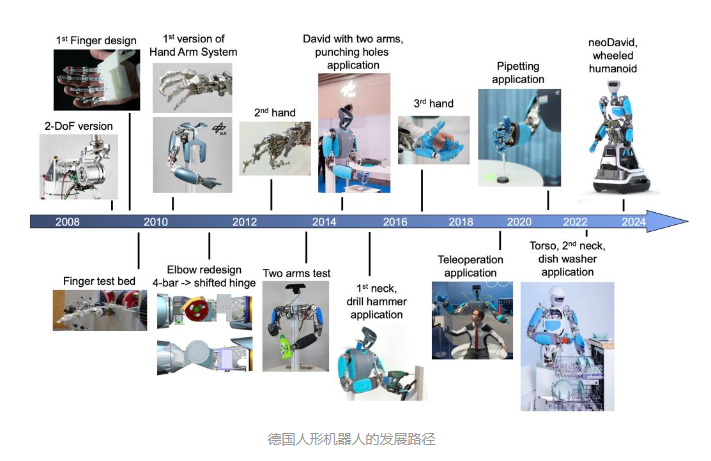

事实上,德国的人形机器人研发历史并不短。早在上世纪60年代,德国航空航天中心(DRL)就开始致力于研发可以在国际空间站中协助宇航员的人形机器人。2008年,一款名叫Rollin’ Justin的人形机器人应运而生,它不仅可以接球、煮咖啡,还可以修理卫星。然而,这款机器人更像是一个科研产品,而非商业化的成果。

德国在人形机器人领域的探索并未止步于Rollin’ Justin。德国DFKI机器人创新中心、Hajime研究所和达姆施塔特工业大学等机构也相继推出了自己的人形机器人产品。然而,这些机器人大多停留在实验室阶段,真正在商业场景落地的案例寥寥无几。

造成这一现状的原因是多方面的。首先,德国在工业机器人领域拥有深厚的技术积累,这使得德国在人形机器人研发上更倾向于将工业机器人技术应用于人形机器人上,而非从头开始研发全新的人形机器人技术。这种技术路径的选择限制了德国在人形机器人领域的创新。

其次,德国的人形机器人研发主要依赖于研究机构,而非商业公司。这使得德国在人形机器人领域的商业化进程相对缓慢。尽管Neura Robotics等创业公司的出现为德国人形机器人产业带来了新的希望,但仅靠少数几家公司的努力还远远不够。

此外,德国面临的国际环境也对人形机器人产业的发展产生了影响。能源价格上涨、工资成本高昂、审批流程复杂等问题都阻碍了德国企业的发展。同时,德国工业机器人对汽车行业的过度依赖也使得其在面临汽车行业销量下滑时,工业机器人产业也受到了冲击。

然而,尽管面临诸多挑战,德国在人形机器人领域仍具有独特的优势。德国拥有强大的工业和制造实力,以及优秀的大学和研究机构。这些优势为德国在人形机器人领域的创新提供了坚实的基础。此外,德国在汽车行业数十年的硬件和软件专业知识积累也为其在人形机器人领域的发展提供了独特的机会。

Neura Robotics的成功融资为德国人形机器人产业带来了新的希望。这家公司不仅打破了德国人形机器人创新只存在于科研机构的困局,还摆脱了过去德国在机器人产业中注重本体和依赖数控的技术发展惯性,将AI引入人形机器人的研发中。这种创新的发展模式为德国人形机器人产业带来了新的发展方向。

对于德国来说,想要在新的技术时代继续保持领先,需要更多的像Neura Robotics这样的新兴企业涌现出来。同时,德国也需要加强在人工智能、机器学习等前沿技术领域的研发和应用,以推动人形机器人产业的创新和发展。只有这样,德国才能在全球人形机器人市场中占据一席之地。